人物简介

刘松玉,江苏省岩土力学与工程学会理事长。东南大学首席教授、二级教授、博士生导师。现任东南大学岩土工程首席带头人,江苏省中青年首席科学家,东南大学未来地下空间研究院常务副院长,交通部“交通基础设施安全风险管理”行业重点实验室副主任,江苏省城市地下空间与环境安全重点实验室主任。

刘松玉教授所在团队主要从事特殊地基和路基稳定、原位测试技术、环境岩土工程等方面的研究。其团队在国内最先系统地研究多功能孔压静力触探技术的应用,发明了系列软弱土地基处理创新技术与施工装备,并发展了我国环境岩土工程技术。

刘松玉教授曾获国家技术发明二等奖1项、国家科技进步二等奖1项、江苏省科技进步一等奖2项、教育部科技进步一等奖1项、中国公路学会科技进步一等奖等多项荣誉,曾获首届全国创新争先奖状、全国优秀博士学位论文指导教师、国家级有突出贡献的中青年专家、享受国务院特殊津贴专家、2018年黄文熙岩土工程荣誉讲座主讲人、茅以升土力学与岩土工程大奖获得者等称号。

大桥千米,无基难抵风雨;高铁万里,本固方能长久。长期以来,交通土建领域的任何工程都离不开良好稳固的地基,从“一桥飞架南北”的武汉长江大桥,到“怒龙横跨珠江湾”的港珠澳大桥,再到横贯中国的京广高速铁路和被誉为“天路”的川藏铁路,每一处重大工程都必须先解决重大的地基问题,可以说,没有稳固的地基,便没有七十多年来无数重大工程。

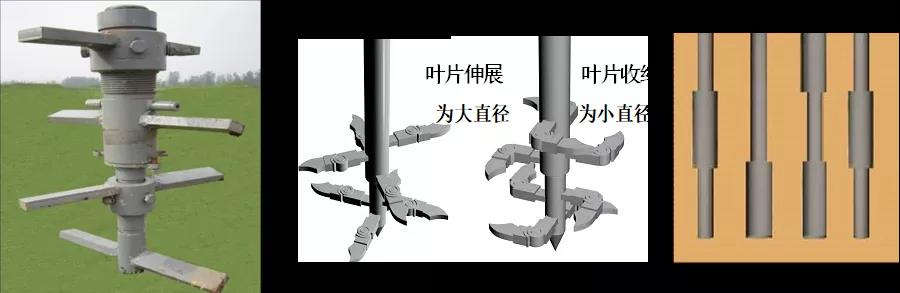

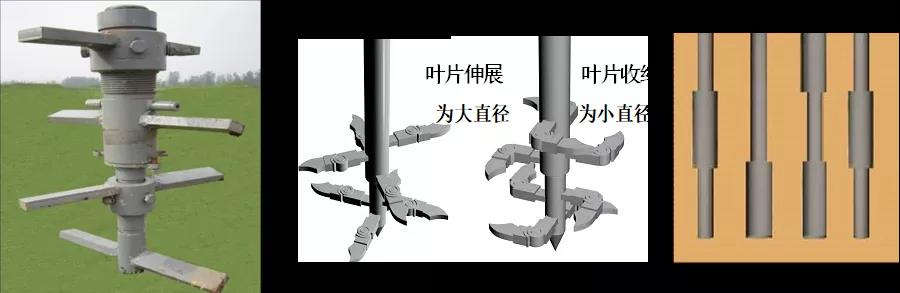

不过,想要打下好的地基,中国各地的工程师们需要解决相当多的工程问题。例如,在中国的华东、华北、华南地区分布着大量的软土地带,这些软土对于重大工程的地基有着巨大的杀伤力,仅在江苏省内,因为软土地基而导致的工程事故在2000年到2010年之间可谓数不胜数。 在东南大学交通学院的地下工程系,有着这样一群人,他们数十年如一日兢兢业业的调查研究,为解决软土地基问题提出了“交院方案”,而在他们之中,最耀眼的便是刘松玉教授所带领的团队和他们的“钉形双向搅拌桩和排水粉喷桩复合地基新技术与应用”。 这项研究的历史可以追溯到1997年开建的连徐高速公路,那时,中国国内通用的软土地基加固技术和设备,打出的水泥柱强度寿命不太足,既不能很好满足重大基础设施建设需求,还会污染大气农田,破坏环境,造成大量经济损失。 在这样的背景下,“钉形双向搅拌桩和排水粉喷桩复合地基新技术”应运而生,它的出现给软土地基加固带来了革命性的变化。使用这一创新技术设备制造出来的加固桩,无论是技术水平上的加固深度、桩身强度,还是工程造价与环境影响都大大优于原有的技术,实现了地基加固与经济环保的最优目标。以中国工程院院士为主任的鉴定委员会认为,这项研究针对我国软土地基加固技术中长期存在的难题,取得重大突破,三项创新技术中有两项达到国际领先水平。

目前在我国的主要软土分布区,这项里程碑式发明的成果,已经在150余项重大基础设施建设中成功应用,为一条条公路铁路的蜿蜒延展,为一座座机场的建设打下了良好的地基基础,节资总额逾7.5亿元。

(钉形搅拌桩原理)

(刘松玉教授在地基处理施工现场)

研发的道路并不平坦,当最初的钉形搅拌桩的技术设想被提出时,团队发现研究经费的审批周期需要一两年,漫长的时间让成员们准备暂时搁置项目,但刘松玉老师力排众议,带着大家用自己的钱先把项目跑起来,为了节省经费,老师们出差都是选择自己掏钱垫付差旅费,一路艰苦奋斗坚持到了项目立项,经费到来。 复合地基技术的研发也同样艰辛,当现场的施工人员向刘老师吐槽说“施工后,地下网上喷水达两三米高,给施工造成了很大障碍”时,刘老师花费了两三年,无数个日夜去苦思冥想解决方案,直到灵感的突然降临,将不同领域两个不同原理结合便可解决问题!之后的现场试验不负众望,一举成功。从此,排水粉喷桩复合地基技术登上了工程界的舞台。

(刘松玉教授在气压劈裂施工现场)

沪苏浙高速公路、上海崇启通道、南京青奥城、宁波地铁……刘老师及其团队的研究成果出现在一个个重大基础设施建设中。2011年,钉形搅拌桩技术获得成功,相应的钉形搅拌桩施工法被批准为国家一级工法,2012年,“钉形双向搅拌桩和排水粉喷桩复合地基新技术与应用”研究喜获2012年度国家技术发明二等奖,刘老师与研究团队的心血得到了最大的肯定,实现了当初“为国家解决工程问题”的初心。 如今,在勘测、检测、对抗软土地基的领域,刘松玉老师领导的团队依然一直奋战在第一线,将岩土学科的学术研究与社会发展紧密结合起来,助力万里交通建设。

是否听说过岩土与地基也可以“望闻问切”?是否听说过不需要开挖深入地下,也有办法为地基诊断病症?中国各地建成的大桥、高铁要怎样去判断它们的“健康状态”?这些都必须依靠对地基的精密测量评价技术。回顾自己奔走帮助国内地基测量技术发展的历程,刘松玉老师感触颇深。 早在20世纪80年代,一种新的原位测试技术一经问世,便引起了岩土学界和工程界强烈关注,它名叫孔压静力触探(CPTU)技术。因为它提供了很多重大工程问题的创新性解决方案,短短几个月内,CPTU就在发达国家的大量工程中得到推广应用。

我国于1954年首次从荷兰引进静力触探测试技术,在1970年以前,我国CPT技术基本上与国际同水平发展。在CPTU问世之后,虽然国内学者也进行了相关开发研究,但国内工程界主要还是采用传统CPT技术,无论在机理和理论研究,还是在规范化、功能扩展、工程应用方面都明显落后于国际水平。

2002年,刘松玉教授在美国密执根大学土木与环境工程系访学时,接触并开始研究最前沿的现代CPTU测试,对这种技术产生了兴趣,也为国内外的差距感到震惊,这段访学经历让他坚定了培养人才,建设国家的信念,深感必须大力发展中国的CPTU技术,赶上国际水平。

(刘松玉教授在国外访学)

归国之后刘老师四处游说、多方筹资,于2005年引进了中国高校第一台多功能岩土工程原位测试车(CPTU),并在国内率先开展了现代原位测试技术的系统研究,在国内公路、桥梁、铁路、机场、工民建、市政工程等领域进行了大量的现场测试、设备开发研究工作,同时为国家培养了大批相关人才。

回忆起当初,刘老师说,当时的探测需要非常好的探头,起初他委托国内的一些厂家进行加工,但最终产品强度很低,容易生锈,面对着地下高压高腐蚀的复杂环境,这个探头达不到工程应用的标准。课题组不得不另寻其他厂家,在四五年间,无论是普通的制造商、特殊的军工企业,还是仪器学院、材料学院的研究者,课题组的成员本着锲而不舍的精神,统统都拜访了一遍,最终得到一家军工企业的帮助,生产出了需要的探头。

(刘松玉教授与设备生产商讨论施工设备)

刘松玉老师有关原位测量的研究工作先后获得了多项国家级课题的资助。2015年,他牵头完成的“高精度多功能岩土工程原位测试技术研发与工程应用体系”获得江苏省科学技术一等奖。此外,CPTU原位测试团队中蔡国军老师的博士论文《现代数字式多功能CPTU技术理论与工程应用研究》荣获2012年全国百篇优秀博士论文。 一路走来,从最初的引进探头到能够自主研发测试探头,从第一次完全实现国产化智能原位测量技术到如今技术的各项指标已经完全超过国外的同类设备,再到主导国内原位测试标注制定,率先开始智能化分析方法的开发,原位测试技术是中国重大工程项目发展的一个缩影,也是地下工程系以刘老师为首的团队成员们科研道路上的一段光辉岁月。

(东南大学自主研发多功能数字式孔压静力触探系统)

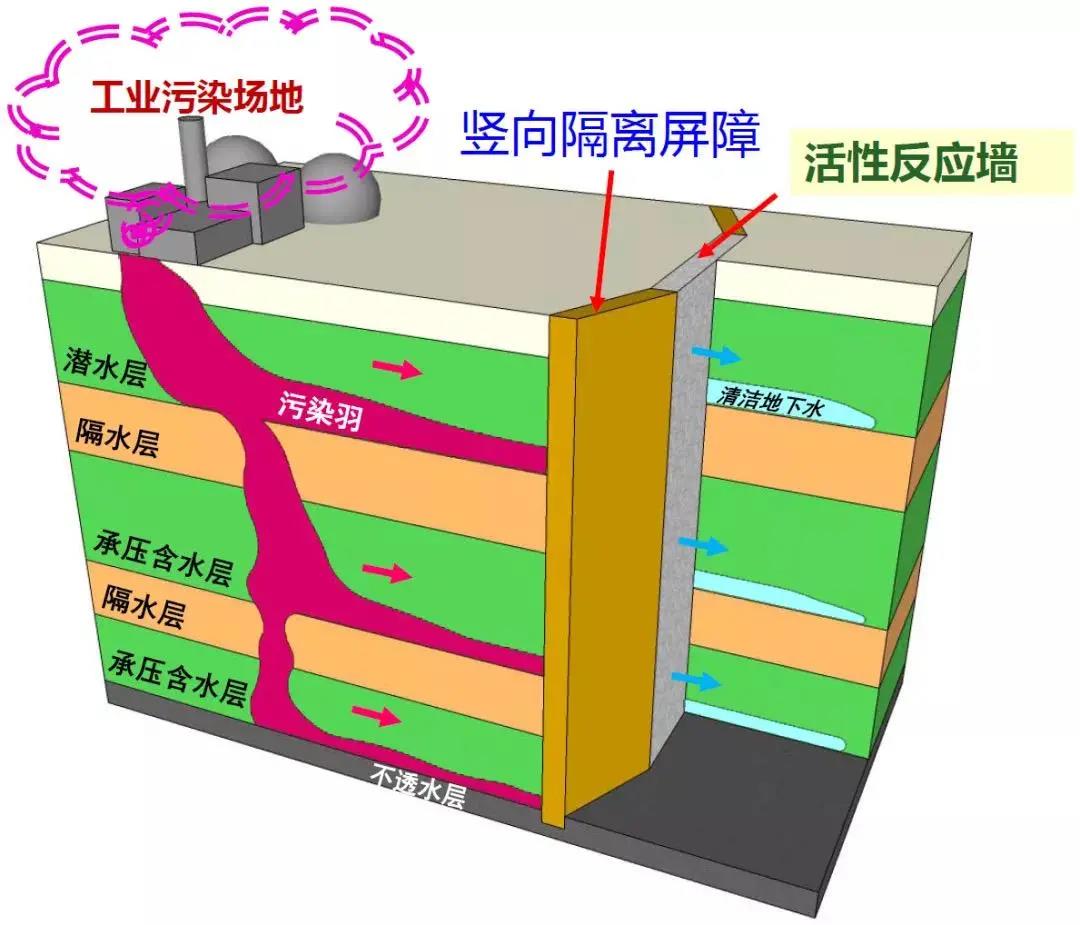

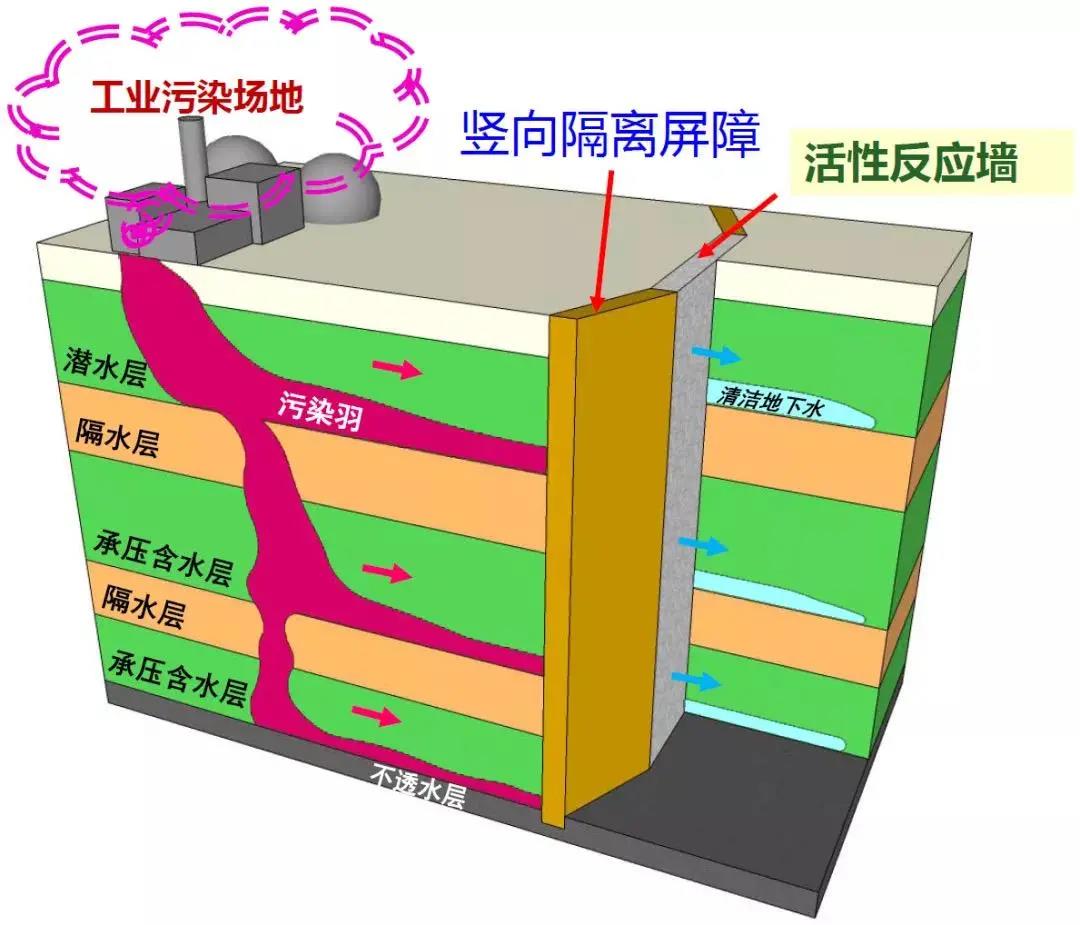

(污染场地阻隔技术)

如今,“绿水青山就是金山银山”的信念早已深入人心,在国家保护环境的号召下,全国各地都在进行产业升级,发展现代城市化、生态化,不少重污染的企业都被迁走。但不妙的是,大量污染物、工业废弃物、建筑垃圾等固体废弃物被留下了,大量土地遭到金属和有机物污染,造成了巨大的经济损失。 在“绿水青山就是金山银山”的信念引导下,刘松玉教授和他的研究团队再次踏上了解决污染问题的征程。依托国家的支持,针对工业污染的勘察与再开发,刘老师的团队在经过五年的艰苦研究后,取得了系列研究成果,他们揭示了重金属和有机污染物在土壤中的移动与演化规律,并总结了污染破坏的影响机制,他们就像土壤的医生,为受污染的土壤做了诊断,找出了土壤的病症所在,研究出了为土壤诊断病症的方法,还研发出了专门针对土壤污染的治疗方法—新型固化剂、曝气法处理机制。 近年来,在国家低碳环保的理念支持下,刘松玉老师的团队一直走在低碳绿色技术的第一线。最新的研究成果,实现了将二氧化碳注入地下,用来加固软土的碳化技术,让岩土问题实现双赢。

这些研究成果开拓了我国污染场地岩土工程治理技术领域的研究,助力了我国污染土壤治理技术的发展,促进了城市可持续发展。研究成果获得教育部技术发明二等奖1项,写成《污染场地处理原理与方法》一书。

在研究之外,刘松玉教授也一直致力于呼吁学术界给予环境污染问题治理更多的关注,他认为,这是一个关系国计民生的大问题,需要岩土学界一起合作努力,为岩土污染问题找到彻底的解决方案,将污染永久的从土壤中祛除。 在2018年4月22日,由《岩土工程学报》编委会主办的第21讲黄文熙讲座学术报告会在北京成功举办。黄文熙讲座一直是中国岩土学界的最高等级报告会,能够在报告会上担任一次主讲人,是很多岩土研究者追求的至高荣誉。 这一次报告会,来自北京、上海、江苏、浙江、香港和台湾等地70个单位700余位代表云集北京,聆听了刘松玉教授有关污染场地测试评价与处理技术的相关报告,得到同行专家高度评价,让污染场地治理的问题再次成为了学术界的关注热点和研究重点。

未来由现在决定,土木工程发展到今天,未来就是与环境的有机结合,进而达到融合,这是交通土建发展的更高层境界。作为未来的工程人员应不仅仅满足于房屋的制造,还要有与环境结合的意识,去改造环境,保护环境,达到中国人一直推崇的“天人合一”。

(刘松玉教授作为主讲人参加黄文熙讲座)

在采访的最后,刘老师说,最希望同学们在大学里面打好基础。一名优秀的未来工程师,应当具有扎实的学科基础,拥有横跨数学、力学、计算机,乃至外语、语文的综合能力。个人的基础能力才是决定未来的职业路上个人发展和创新能力的决定性因素。同学们能够考入东南大学,说明个人的能力都非常出色,而东南大学交通学院也拥有着强大的底蕴和平台,能够为同学们的学习发展提供充足的资源,希望同学们在本科期间利用好学院的教育资源,勤于思考,善于思考,勤思善思方能发现问题,提升创新能力。

(刘松玉教授做学术报告)

此外,作为工程的研究者,必不可少的是要去参与实践。不必害怕吃苦,不必担心条件差,如今施工一线的条件已经大大改善。到第一线去,到工程里去,到最锻炼人的施工单位里去,才能更好的发现问题,解决问题。 最后,刘老师提到,如今土木交通领域正在步入新的阶段,未来将向智能化、低碳化的方向发展,岩土工程的低碳化利用将是非常好的发展方向,希望有更多有志青年投身于此,为国家和社会的发展做出自己的贡献。